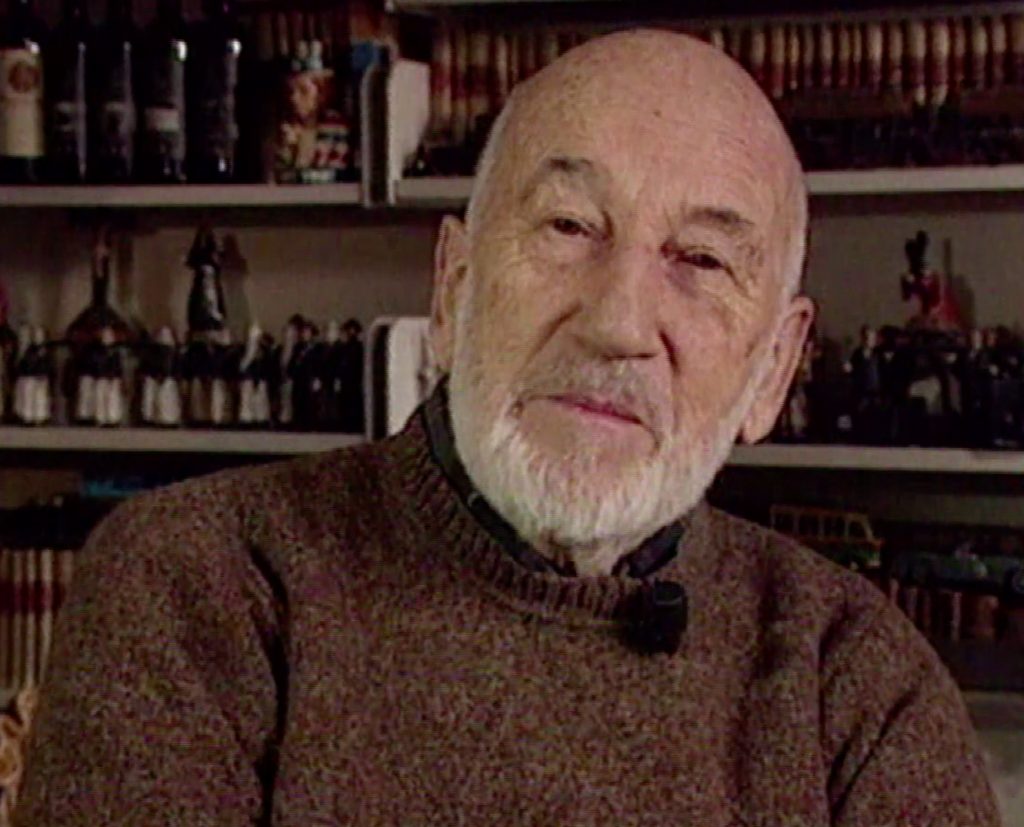

Gianni Berengo Gardin, il fotografo deve necessariamente avere un “punto di vista sul mondo” come diceva Henri Cartier-Bresson o magari la sua funzione dovrebbe essere più neutra, più asettica?

Dipende… in certi casi il fotografo deve avere idee precise su quello che vuole mostrare con le sue fotografie. Altre volte il suo ruolo diventa più asettico: in particolare quando il valore documentale della fotografia è ritenuto più importante del valore del “messaggio”.

Ha ancora senso pensare di “risvegliare le coscienze” con la fotografia in un mondo dominato da un’incessante e martellante circolazione delle informazioni?

Mah, ci credo poco ormai… una volta era il fotografo professionista che decideva di dar vita ad un racconto per immagini. Oggi, col digitale e i telefonini, tutti fotografano, generalmente lo fanno male e quindi anche i messaggi seri tendono a perdersi nella marea di istantanee che ci assedia ogni momento.

Le foto di questo libro coprono un ampio arco temporale, che va dal 1976 al 2004. In esse c’è una forte eco di quella “tensione sociale” che ha ispirato il suo lavoro: possiamo dire che negli anni Sessanta e Settanta c’era un clima generale nel mondo che spingeva quasi obbligatoriamente l’occhio del fotografo verso i diseredati, i più deboli?

Beh, sì… per chi amava il linguaggio della fotografia fare il fotoreporter a quei tempi sembrava la scelta più naturale. Ci trovavamo in pieno boom economico e l’interesse per le tematiche sociali era molto diffuso. Abbiamo lavorato tantissimo per documentare la nuova Italia che muoveva i primi passi e i problemi delle categorie più svantaggiate: i reclusi in manicomio, gli zingari, le cooperative di ex carcerati. Ricordo un importante progetto con Luciano D’Alessandro, un fotografo napoletano, sulle case degli italiani: svelammo come vivevano i nostri connazionali, divisi fra rispetto delle tradizioni e seduzione della modernità. Oggi è cambiato tutto: gli obiettivi sono puntati pressoché esclusivamente sulle guerre e le violenze estreme. Questa tendenza è il risultato delle scelte effettuate dai direttori dei giornali. La fotografia che va di più, secondo costoro, è la fotografia-pugno-nello-stomaco. Francamente non so se questa scelta è condivisa dai lettori.

A questo proposito, non trova che in guerra si è sottoposti a troppi condizionamenti per poter svolgere un lavoro onesto, scevro da pregiudizi, imparziale?

Sì, indubbiamente ci fanno vedere solo quello che vogliono… tuttavia non vorrei essere frainteso: la fotografia di guerra è senza dubbio importante ma c’è ormai una certa inflazione anche di quel genere di immagini. La scrittrice americana Susan Sontag diceva che siamo così abituati a vedere foto di bambini africani che patiscono la fame da non essere più capaci di commuoverci. Ecco, ogni eccessiva reiterazione del messaggio comporta una perdita generale di interesse.

Cos’ è successo, a partire dagli anni Ottanta, nella sensibilità degli operatori dell’immagine? C’è stata una rivalutazione degli aspetti formali e “artistici” della fotografia a scapito del contenuto e del messaggio?

Vede, ci sono foto che sono solo messaggio e foto nelle quali l’aspetto formale prevale sul contenuto. Prenda, ad esempio, Salgado: i suoi scatti sono ricchi di significati sociali e antropologici ma anche l’aspetto estetico è molto curato. Nelle immagini di Koudelka, invece, la preoccupazione per l’inquadratura o la luce non è ossessiva ma il messaggio è molto emozionante, decisamente forte. Da lui ho imparato che in ogni foto deve succedere qualcosa: un insegnamento prezioso, al quale ho sempre cercato di attenermi.

Non crede che si debba cercare un equilibrio fra forma e contenuto, fra estetica e messaggio?

Senza alcun dubbio… ma devo dirle che se sono costretto a scegliere fra l’aspetto formale e il contenuto scelgo senza esitazione il contenuto!

Al tempo dei suoi reportage sui manicomi italiani il fotogiornalismo era d’aiuto a grandi operazioni sociali e legislative. Oggi sembra che la denuncia sociale attraverso le arti e le professioni sia un po’ fine a se stessa…

Quello al quale lei fa riferimento fu un periodo intensissimo e proficuo: con Carla Cerati girammo l’ Italia per documentare la realtà dei manicomi. La tematica in gioco era molto triste ma le fotografie che scattammo ebbero il merito di suscitare una forte emozione: Franco Basaglia le usò per il suo libro “Morire di classe” che fornì la base teorica per l’approvazione della legge 180. Dubito che qualcosa del genere possa capitare ai nostri giorni. Eppure… qualche rara eccezione va segnalata. Prenda il caso dei transatlantici che attraversano il Bacino San Marco, a Venezia. Prima del mio servizio su Repubblica c’era solo il Comitato No Grandi Navi a protestare e invocare soluzioni: una dignitosa ma piccola minoranza. Quando le foto sono apparse sul quotidiano c’è stato un incredibile scalpore e anche le istituzioni hanno cominciato a porsi il problema. Il messaggio fotografico, nonostante tutto, è ancora un messaggio sociale importante per la nostra vita.

Le foto d’autore non sono accompagnate quasi mai da vere e proprie “didascalie narrative” utili ad arricchire la dimensione simbolica dell’immagine. Secondo lei è legittima la strada adottata per le istantanee qui pubblicate? Può esserci, insomma, una “dimensione letteraria” della fotografia?

E’ legittima per uno come lei che è giornalista. Per quanto mi riguarda, eviterei le “invasioni di campo”: io faccio il fotografo e voglio realizzare il mio tipo di documentazione; poi, se c’è un giornalista che fa un testo, ben venga! C’e il vecchio detto secondo cui una fotografia dice più di mille parole. Bene, io non sono assolutamente d’accordo con questa impostazione! La fotografia può comunicare molto ma ha sempre bisogno di un corredo di parole, magari limitato, contenuto. Non può vivere da sola.

Ha ragione d’essere una fotografia che sia solo sguardo poetico e compassionevole sulla vita?

Diciamo che ci sono tanti tipi di fotografia. Ci sono “fotografie sociali”, come abbiamo detto, e fotografie di paesaggio che possono essere poetiche. Ognuno fotografa secondo la sua sensibilità. Molto tempo fa ho fatto un libro sul paese d’origine di Cesare Zavattini, Luzzara, perché trovavo che la pubblicazione precedente fatta su quella realtà dal fotografo americano Paul Strand fosse troppo “lirica”. Zavattini mi sfidò: “Vai a Luzzara e racconta la tua Italia!” All’inizio ero restio ad accettare, poi mi decisi, andai sul posto, fotografai quella comunità entrando nelle case delle persone, il libro fu pubblicato ed ebbe successo. Il mio modo di fotografare non è poetico: proposi una visione più da reportage di quel paese e riscossi il consenso del pubblico. A distanza di tempo devo dire, tuttavia, che entrambi i libri sono validi: sullo stesso tema si confrontano due visioni del mondo e della fotografia.

Come distingue uno scatto interessante da una semplice esercitazione fotografica?

Eh… questo è un problema! Non saprei dire precisamente. Molto, comunque, contano le emozioni che mi arrivano da un’immagine e se denuncia qualcosa. In ogni caso è molto difficile giudicare le fotografie degli altri. Ogni tanto adotto un metodo molto “personale”: quando mi fa invidia una foto scattata da un altro, beh… allora penso che sia una buona fotografia!

Perchè non ama essere considerato un artista?

Non ci tengo ad essere un artista e non è mai stato nelle mie intenzioni fare foto d’arte! Vede, questa parola viene adoperata un po’ troppo facilmente al giorno d’oggi: i grandi artisti sono grandi artisti ma c’è tanta gente che si vanta di far parte del mondo dell’arte senza averne i meriti. E quindi non mi va di essere mischiato con loro. Per me è molto più importante essere testimone del mio tempo che fare una foto artistica. Poi, non è detto che anch’io non faccia qualche buona foto. Ma devono essere gli altri –i critici, i giornalisti- ad affermarlo: “Ecco una buona istantanea che ha anche un valore artistico!” Prima di tutto, comunque, quell’ immagine deve documentare qualche aspetto della vita collettiva. Altrimenti sentirei di aver tradito la mia missione!